“1898”, McGee y el imperialismo progresista

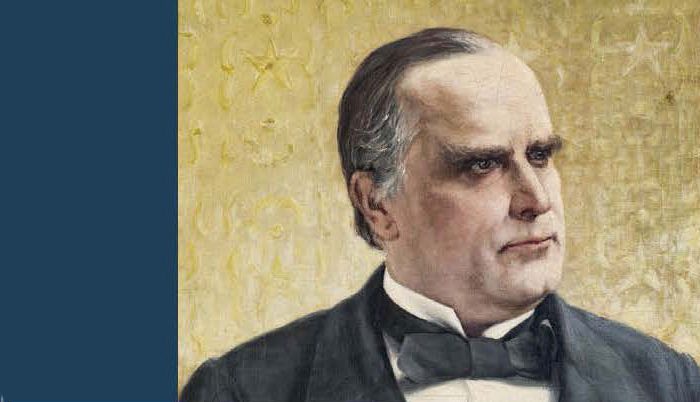

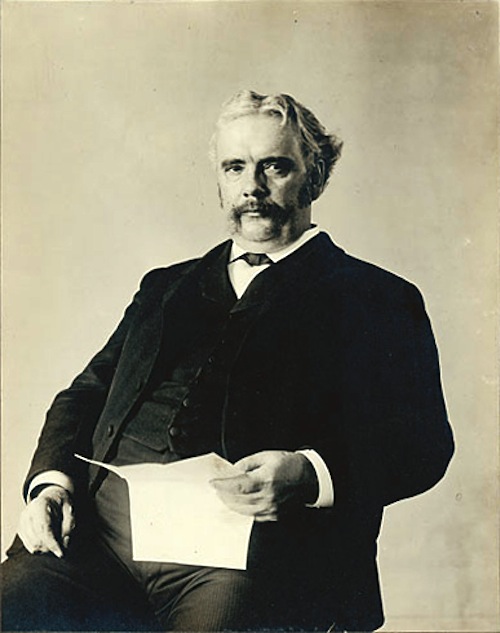

William J. McGee

El progresismo, indeterminado, desafía cualquier intento de definirlo, esto por haber sido un movimiento heterogéneo, dinámico y complejo. Se trataba también de un movimiento que de muchas formas intentó reconciliar varias tendencias opuestas: entre lo nuevo y lo viejo, entre el individuo y la sociedad, entre la racionalidad científica y la lógica del protestantismo cristiano, entre el fomento del crecimiento económico y los excesos del desarrollo capitalista, entre otras tensiones. Sin embargo, muchos progresistas, arraigados a la modernización, defendieron y promovieron tenazmente la racionalidad científica, reclamando eficiencia y apoyando la intrusión tecnocrática en el ordenamiento y control social. Y algunos favorecieron la intervención estatal para garantizar incluso un crecimiento económico eficiente pero sensato, oponiéndose a los monopolios y los excesos corporativos. Pero el movimiento también apoyó la expansión territorial de los Estados Unidos, su ingreso a los círculos imperialistas a finales del siglo 19.

El origen de la Era Progresista coincidió con la génesis de la fase hemisférica del imperialismo estadounidense. Fue en los primeros años de la Era Progresista que Estados Unidos se inició como fuerza imperialista, esto tras adquirir en 1898 un imperio directo transcontinental que incluyó a varias islas. Sin embargo, las conexiones entre el progresismo y el imperialismo estadounidense son pocas veces destacadas por los estudiosos de la historia imperial estadounidense. Entre los historiadores estadounidenses y otros estudiosos de esa nación predomina una interpretación ortodoxa y dogmática que imagina el progresismo y el imperialismo como incompatibles. Pero contrario a esta tesis, y como demostró William E. Leuchtenburg, la mayoría de los progresistas favorecieron el imperialismo, algunos más que otros. Más aún, el contenido ideológico del progresismo y del imperialismo concordó muchas veces, un contenido también palpable en varias políticas coloniales estadounidenses. Un buen ejemplo fue la Ley de los 500 Acres, implantada en Puerto Rico por la administración militar-colonial estadounidense, la que estaba fundamentada en el llamado progresista a regular los monopolios, esfuerzo concretizado en las llamadas “antitrust laws.” Otro buen ejemplo fue el manejo de los recursos naturales en las colonias, como el ordenamiento racional y científico de los bosques puertorriqueños a través de la dasonomía y la silvicultura durante la Era Progresista, prácticas asociadas a Gifford Pinchot, conocido conservacionista progresista. De hecho, el conservacionismo de la época nos permite examinar algunos de los paralelos entre el contenido ideológico del progresismo y el imperialismo.

Me propongo a continuación, y mediante una lectura de uno de los escritos de William J. McGee publicado en National Geographic Magazine en 1898 antes de que este sirviera como oficial gubernamental bajo Theodore Roosevelt, develar algunos aspectos de esa afinidad y del apoyo progresista al imperialismo.

El movimiento conservacionista, antecesor del ambientalismo moderno estadounidense, se dividió en dos tendencias principales. Una de estas tendencias enfatizó el uso y manejo eficiente de los recursos naturales para garantizar el crecimiento económico sostenido de la nación. La otra tendencia enfatizaba la restauración y conservación de los recursos naturales por razones estéticas, morales y recreacionales. La tensión entre estas tendencias han marcado las políticas ambientales estadounidenses desde entonces, como ilustra la historia del US Forest Service. Jhon Muir fue el gestor más importante de la segunda tendencia mientras que Gifford Pinchot fue el gestor más importante de la primera.

William Joseph McGee, quien ya discutí en un artículo previo, también fue un importante representante de esta segunda tendencia y ambos apoyaron el imperialismo estadounidense, inclusive como actores importantes en la administración de Theodore Roosevelt. McGee fue antropólogo, etnólogo, inventor, geólogo y conservacionista. Fue ideólogo del conservacionismo en las esferas gubernamentales de la administración Roosevelt, participando inclusive de la redacción de los discursos presidenciales. McGee fue también Vicepresidente y Secretario del Inland Waterway Commision, dirigente del Bureau of Ethnology, y Presidente y Vicepresidente del National Geographic Society.

Para McGee el conservacionismo era la fase más avanzada de la evolución, esta entendida desde la perspectiva lamarckista. McGee, igual que Frederick J. Turner, consideraba la expansión territorial determinante en la evolución de los Estados Unidos. Es por ello que McGee celebró y justificó la adquisición de un imperio directo transcontinental a finales del siglo 19. Fue precisamente en el mismo año de la Guerra Hispanoamericana, 1898, que McGee pronunció ante una sección conjunta de la National Geographic Society y la American Society for the Advancement of Science un discurso sobre el crecimiento territorial de los Estados Unidos en el que explicaba, elogiaba y hasta legitimaba la expansión territorial. Su discurso sería más tarde publicado en National Geographic Magazine ese mismo año.

Según McGee, la anexión de Hawái, Filipinas y Puerto Rico resumían una larga pero interrumpida historia de expansión territorial estadounidense, la que describió como una carrera sin paralelos, esto por el tremendo y rápido crecimiento territorial que envolvió. Además, McGee afirmaba que esta fue una carrera expansionista amigable y de anexiones voluntarias que no envolvieron conquistas inspiradas en “motivos mercenarios.” Insistía además en que esa carrera benefició a los habitantes de las tierras agregadas tanto como a los estadounidenses. Afirmaba también que el crecimiento territorial de los Estados Unidos no era sino la expresión de su “destino manifiesto”, un destino afín con las leyes naturales de la evolución. En adición, McGee alegaba que el crecimiento territorial envolvió la rápida asimilación y “conquista noble” de la naturaleza, la superación de diversos obstáculos naturales mediante la innovación tecnológica producto del carácter innovador de los estadounidenses. Finalmente, cada extensión territorial, insistía McGee, estuvo precisamente caracterizada por efectos positivos y significativos en el carácter nacional e individual de los estadounidenses.

Para McGee, con toda aquella épica historia expansionista como precedente, no había razones para pensar que sería distinto con “la isla jardín de Porto Rico,” y “las cientos de islas filipinas.” Con esos planteamientos McGee movilizó varios de los mismos conceptos utilizados por los imperialistas estadounidenses, incluyendo la idea de los Estados Unidos como una nación excepcional y benevolente cuyo destino expreso, aparte de perfeccionar continuamente su carácter, era expandirse alrededor del globo, conquistar la naturaleza y llevar las buenas nuevas de sus innovaciones, el progreso, al resto de los habitantes del planeta. Pero quizá lo más interesante de las expresiones de McGee fue su caracterización de la expansión territorial estadounidense, del imperialismo, como un proceso natural.

Según McGee, si los nuevos territorios representaban una pequeña extensión de tierra, una mera “onda en la corriente del progreso nacional,” el proceso y sus consecuencias serían similares a expansiones previas. Los estadounidenses, realizando su destino manifiesto, incorporarían esas tierras y sus habitantes rápidamente para, y guiados por la benevolencia, transferirles grandes beneficios a los habitantes de aquellas tierras, de paso conquistando la naturaleza y sus frenos al progreso humano mediante la ciencia y la tecnología. Para McGee la posesión de las islas les requería a los estadounidenses producir dispositivos que le permitieran acortar el tiempo y aniquilar el espacio, una fuerza naval para McGee. El entonces Vicepresidente de la National Geographic Society vaticinaba, probablemente inspirado en Alfred T. Mahan, que Estados Unidos se convertiría en la “nación naval de la Tierra.” Para McGee, vencer esos obstáculos marítimos significaba, como significó vencer las fuerzas naturales en expansiones previas, el avance del carácter estadounidense, tanto a nivel individual como a nivel nacional. Y eso no era otra cosa para él que el progreso mismo de la humanidad.

En su artículo McGee recurrió a los números y varias tablas y gráficas para detallar la expansión territorial de los Estados Unidos a lo largo de su historia. Para él, cada expansión territorial, medida en millas cuadradas, fue seguida de un aumento poblacional considerable así como de un incremento significativo en la actividad comercial. Pero para McGee el auténtico crecimiento de la nación no estaba en esos indicadores territoriales, poblacionales y comerciales sino más bien en el avance de la iniciativa estadounidense, en la progresión de su vigor intelectual, físico y moral, en lo que llamó la “individualidad inteligente” de los estadounidenses, quienes unidos laboraban para “elevar” la humanidad y mejorar el mundo. Este énfasis en los lazos sociales y la cooperación era característico del progresismo. Para McGee el mejor indicador, aunque indirecto, del crecimiento en dicho vigor e individualidad, donde recaía el verdadero crecimiento de la nación, era la riqueza derivada de la expansión territorial:

The strenght of America is indeed faintly suggested by broad territorial expanse, teeming millions of people, and half the railways of the world; the real strenght lies in the immeasurable capabilities of individuals, who have already made noble conquest of nature’s forces; and there are no units for measuring the spontaneous powers of freemen united by common impulse in the common task of elevating mankind and bettering the world. While there is no direct way of measuring the individuality—much less the unity—of the American people, there are certain values indicating this quality even more clearly tan area or population; one of these is wealth, individual and collective.

McGee, al convertir la lucrativa expansión territorial estadounidense en un proceso natural, y por ende normal, ofreció a sus oyentes, miembros de la National Geographic Society y la American Society for the Advancement of Science, una interpretación lamarckista de imperialismo estadounidense, una similar a la de la “Tesis de la Frontera” de Frederick Jason Turner. Para McGee, y como el mismo expresó, el progreso estadounidense residía en la “conquista de la naturaleza” y no en la “conquista de las naciones” o en políticas nacionales. Para el conocido conservacionista-progresista la historia de Estados Unidos era la de una nación formada en su choque con la naturaleza, una historia en la que los estadounidenses además de acomodarse a las circunstancias ambientales transformaban su entorno a su favor, tomando, como se infiere del evolucionismo de Lamarck, una participación activa en la mutación del ambiente y consecuentemente de su propia especie. Y esa transformación era para McGee tan subjetiva como material. En la lucha con la naturaleza se construían la sociedad estadounidense y su identidad nacional. Allí también se construía el imperio y el futuro mismo de toda la humanidad, con los Estados Unidos a la vanguardia de su evolución.

El resultado ideológico de la narrativa lamarckista, turneriana y progresista de McGee fue conspicuo, coherente y efectivo: la naturalización del imperialismo. Y lo hizo, como es típico también de la retórica colonialista, en dos sentidos. Primero, McGee redujo el imperialismo a un fenómeno natural; el imperialismo estadounidense, parte de la historia humana, solo seguía las leyes naturales. Segundo, McGee convirtió el imperialismo en un fenómeno regular, un fenómeno que corrientemente ocurre, y por ende normal o natural. McGee lo hizo regular, habitual, ordinario. La expansión territorial era para McGee una expresión corriente de la conquista de la naturaleza y además conforme a las leyes de la evolución. El imperialismo estadounidense, como confirmaba el influyente conservacionista, no era una nueva política nacional sino la continuación de un proceso natural, centenario, exitoso y usual en la historia de la nación estadounidense:

He errs who forgets the history of this country. Every citizen of the United States would do well to remember the decades past, and realize that the growth of 1898 marks no new policy, and is but the normal continuation of a course of development successfully pursued for a century.